銀河系在早期歷史中,經歷了較小星系連接組成較大結構的過程。最近,德國馬克斯·普朗克天文學研究所科學家成功確定了兩個可能是銀河系最早組成部分的區(qū)域。它們今天仍被認為是原始銀河系碎片,在120億到130億年前,與早期銀河系融合在一起。研究結果發(fā)表在最近的《天體物理學雜志》上。

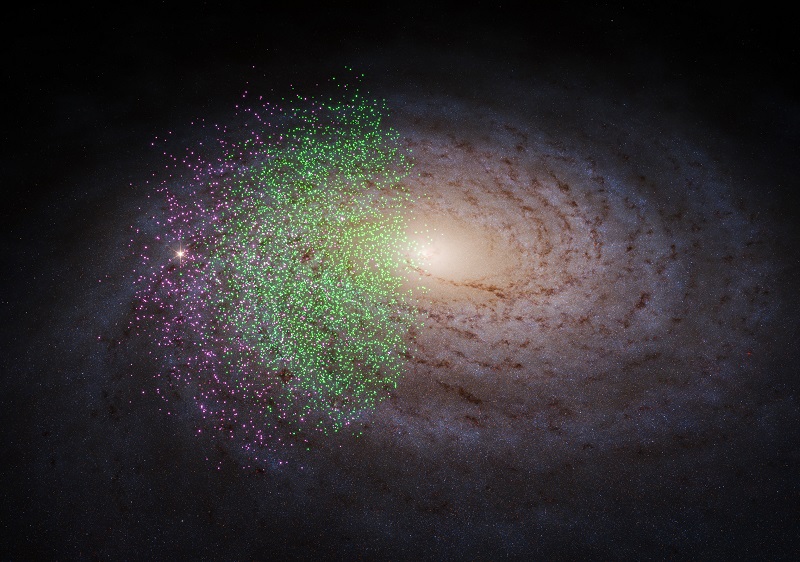

銀河系的可視化圖。研究人員在“蓋亞”DR3數(shù)據集中識別出的屬于“沙克蒂”(Shakti)和“濕婆”(Shiva)的恒星顯示為彩色點。“濕婆”星以綠色顯示,“沙克蒂”星以粉紅色顯示。某些區(qū)域完全沒有綠色和粉紅色標記并不意味著那里沒有來自“沙克蒂”和“濕婆”的恒星,因為本研究使用的數(shù)據集僅涵蓋我們銀河系內的特定區(qū)域。

圖片來源:美國科學促進會網站

天文學家將這兩部分命名為“沙克蒂”(Shakti)和“濕婆”(Shiva)。對于天文學家來說,這個結果相當于找到了最初定居點的痕跡,其在后來發(fā)展成了今天的“大城市”。

當星系碰撞合并時,多個過程同時發(fā)生。每個星系都攜帶著自己的氫氣庫。碰撞后,這些氫氣云變得不穩(wěn)定,內部形成了無數(shù)新恒星。在合并時,來自星系的恒星會混合在一起,一旦合并完成,要確定哪些恒星來自哪個前身星系似乎是不可能的。但事實上,在基礎物理學中,仍然有一些追溯恒星祖先的方法。

當星系碰撞和恒星群混合時,大多數(shù)恒星保留了非常基本的性質,這些性質與它們起源星系的速度和方向直接相關。來自同一個合并前星系的恒星在它們的能量和角動量方面都有類似的值。對于在星系引力場中移動的恒星,能量和角動量都是守恒的:它們隨著時間推移保持不變。尋找具有相似的、不尋常的能量和角動量值的大群恒星,其中很可能會有合并的殘余物。

與很久以前形成的恒星相比,最近形成的恒星含有更重的元素,天文學家稱之為“金屬”。金屬含量越低,恒星可能形成得越早。

此次,“沙克蒂”和“濕婆”是通過將歐洲空間局天體測量衛(wèi)星“蓋亞”的數(shù)據與斯隆數(shù)字巡天(SDSS)調查的數(shù)據相結合識別出來的。這兩塊結構金屬含量都非常低,具有相對較大的角動量,與一部分恒星群一致,這些恒星群屬于與銀河系合并的獨立星系。這些因素使“沙克蒂”和“濕婆”成為銀河系最早“祖先”的極佳候選。

聲明:轉載此圖文是出于傳遞更多信息之目的。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯(lián)系,我們將及時更正、刪除,謝謝。

來源:科技日報

>>>點擊“園林綠化”了解更多養(yǎng)護案例<<<

廣東怡軒園林綠化公司擁有豐富的綠化養(yǎng)護經驗,養(yǎng)護技術力量雄厚。一站式綠化養(yǎng)護服務平臺,專業(yè)的服務品質,口碑良好!旨在為客戶提供更優(yōu)質的綠化養(yǎng)護、園林設計、綠化工程等一體化服務。如有需要,歡迎撥打服務熱線18925980589或登錄我們的官網www.mjmzw.cn在線咨詢,我們將竭誠為您服務!

在線客服

在線客服